【初心者向け】魅力的なキャラクターの描き方をプロが徹底解説!

\ 企画・シナリオ構成から一貫してお任せ /

アニメーション制作のご相談はこちらこの記事に関連する資料をダウンロードすることができます。

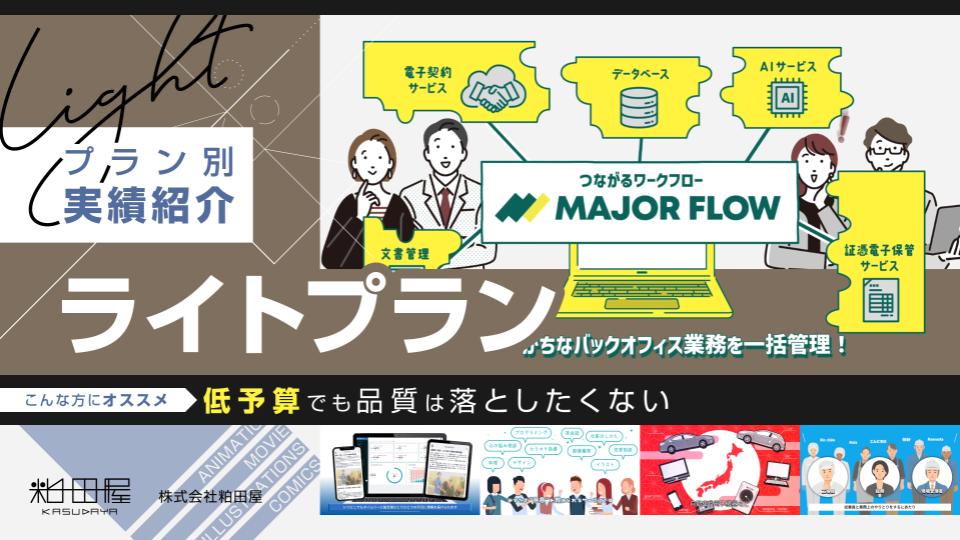

株式会社粕田屋のプラン別実績紹介(ライトプラン)資料です。低予算でも品質を落としたいくない方向けにライトプランの実績をご紹介しております。

目次

キャラクターの描き方で初心者が最初に知るべきこと

初心者が最初につまずくポイント

キャラクターを描き始めたばかりの人が最初にぶつかる壁は、「どこから描き始めたらいいかわからない」ということです。いざペンを持っても、頭の中のイメージを形にできず、手が止まってしまう方は少なくありません。

その理由のひとつに、描きたいキャラクター像が曖昧なまま進めてしまうことが挙げられます。具体的な性格や設定、ポーズのイメージがないと、描く途中で迷ってしまい、結果として納得のいく絵に仕上がらないことが多いです。

例えば、「かっこいいキャラを描きたい」と思っていても、どんな服を着ているのか、どんな表情なのかを決めずに描き出すと、途中で手が止まりやすくなります。

まずは描く前に「どんな性格?」「立ち位置は?」「どんな動きをする?」など、キャラクターの輪郭を頭の中で作るところから始めてみましょう。

独学でうまくいかないのはなぜ?よくある失敗例

独学でキャラクターを描いている人の多くが、「なんとなく描けるけど、上達を実感できない」と悩んでいます。これは、客観的なフィードバックがないことが原因です。

人は自分のクセや弱点に気づきにくいものです。例えば、顔のパーツのバランスが毎回ズレていても、自分だけでは気づけず、そのまま描き続けてしまうことがあります。その結果、描いても描いても違和感が残り、「自分にはセンスがないのかも」と感じてしまうケースも。

また、真似から始めることは悪いことではありませんが、模写だけに頼ると、いつまでも他人の絵から抜け出せず、自分のスタイルが確立できません。

このように、上達のスピードを上げるためには、他人の目やアドバイスを取り入れることが重要です。添削を受けたり、他の人の描き方を観察したりすることで、自分では見えなかった改善点に気づくことができます。

魅力的に見えないキャラの原因は設計力にあった

キャラクターを描いても「なんか印象に残らない」と感じることはありませんか?

その違和感の正体は、キャラの設計力にあります。つまり、パーツの描き方ではなく、全体の構成と考え方に問題がある場合が多いのです。

魅力的なキャラクターには、必ず狙いがあります。例えば、クールなキャラなら目つきや姿勢がシャープだったり、元気なキャラなら表情が明るく、ポーズが大きかったりと、その性格を表現する要素がきちんと設計されています。

一方で、設計が甘いキャラクターは「目を大きくすれば可愛いだろう」「髪を派手にすれば目立つだろう」といった、なんとなくの要素だけで構成されがちです。その結果、個性がなく、他のキャラと差がつきにくい印象になってしまいます。

魅力的なキャラを作るためには、「このキャラは何を伝えたいのか?」を意識することが大切です。性格や背景、役割までしっかり考えた上でビジュアルに落とし込むことで、見る人に強い印象を残すキャラクターになります。

初心者でも魅力的なキャラクターが描ける3ステップ

【ステップ①】まずは「シルエット」とポーズに注目しよう

キャラクターを描くときに最初に意識したいのが、全体の「シルエット」と「ポーズ」です。これは言い換えると、キャラクターの第一印象を決める要素とも言えます。

シルエットがしっかりしているキャラは、線画の段階でも個性が伝わります。逆に、ポーズがぎこちないと、どんなに丁寧に描いても動きのない絵になり、魅力が感じられません。

例えば、戦うキャラなら重心を落とした構え、元気な子ならジャンプしているポーズなど、「そのキャラらしい動き」をシルエットで表現できると、ぐっと印象的になります。

まずはシンプルな全身ポーズのラフを何パターンか描いてみてください。棒人間レベルのアタリでもOKです。肩の傾き、足の向き、重心の位置に注目しながら、キャラクターの性格が伝わる動きを意識すると良いです。

描き込みに入る前に、「シルエットだけで伝わるか?」をチェックする癖をつけると、表現力が格段にアップします。

【ステップ②】顔と表情のバリエーションを練習するコツ

キャラクターの感情や個性を強く伝えるのが「顔」と「表情」です。顔が固いままだと、どんなに他の部分を頑張ってもキャラの魅力は半減してしまいます。

まず取り組みたいのが、表情のバリエーションを描く練習です。喜怒哀楽の4種類に加えて、「照れ」「驚き」「焦り」など、少しずつ幅を広げていきましょう。

表情を描くときのコツは、「眉・目・口」の動きを大げさにしてみることです。初心者は表情を控えめにしがちですが、感情を伝えるには多少オーバーなくらいがちょうどいいです。

例えば、怒りなら眉は大きくへの字に、目は鋭く、口元は歯を見せて叫んでいるなど、感情の流れを線で表現してみてください。恥ずかしさなら、目線をそらしたり、口をへの字にしたりと細かな工夫が効きます。

また、同じ顔の形で何度も描くことは、キャラを安定して描く力にもつながります。バストアップ(肩から上)の表情練習を1日5パターンなど、少しずつ習慣化するのがおすすめです。

【ステップ③】服装・小物・色でキャラの個性を表現する

キャラクターを完成形に近づけるために欠かせないのが、服装や小物、配色などの「外見の装飾」です。これらの要素が揃うことで、キャラの背景や個性が一気に際立ちます。

服装や小物は、そのキャラの世界観や役割に大きく関わります。例えば、魔法使いキャラならローブや杖、科学者なら白衣やメガネといったアイテムで、そのキャラの職業や性格がひと目でわかるようになります。

色も同様に、キャラクターの印象を決める重要な要素です。明るい色は元気でポジティブな印象を与え、寒色系はクールで落ち着いた雰囲気を演出できます。色を決めるときは、髪・服・アクセサリーの配色バランスにも気を配りましょう。

ひとつ注意したいのは、要素を詰め込みすぎないこと。キャラの特徴を際立たせたいなら、情報量は盛るよりも整理することが大切です。目立たせたいポイントを1つに絞ることで、より印象に残るキャラクターになります。

小さな小物ひとつでも世界観が広がるので、設定に合わせて少しずつ加えていくと、表現の幅が大きく広がります。

プロが教える「キャラクター描き方」の基本思考法

人気キャラクターに共通する3つの要素とは?

どのジャンルでも支持されているキャラクターには、共通して備わっている要素があります。そのポイントを理解すると、自分のキャラクターにも応用しやすくなります。

【1】わかりやすさ

見た瞬間にそのキャラクターがどんな性格で、どんな立ち位置なのかが直感的に伝わることが重要です。例えば、元気なキャラなら明るい色合いの服や大きな目、クールなキャラなら細めのシルエットや無表情なデザインなど、第一印象のインパクトが大きな鍵になります。

【2】個性の一貫性

性格や口調、行動パターンに一貫性があることで、キャラクターへの共感が生まれます。視聴者や読者は、感情移入できるキャラに惹かれます。設定がブレないことで、そのキャラの言動にリアリティが生まれ、物語の中でも自然に活躍できるようになります。

【3】ちょっとしたギャップ

完璧すぎない、人間味のある部分があることで、一気に親近感が湧きます。例えば、強気キャラが実は怖がりだったり、クールなキャラが動物好きだったりと、意外性のある要素は、記憶に残りやすくなります。

この3つの要素をバランスよく取り入れることで、魅力あるキャラクターが生まれやすくなります。

アニメ制作の現場で使われるキャラ設計の視点

アニメ制作の現場では、単に「絵として映えるキャラ」だけでなく、「動かしやすく、物語に活かせるキャラ」が求められます。そのため、デザイン段階から意識されているポイントがいくつかあります。

シンプルさと機能性の両立

デザインが複雑すぎると、作画のコストが増え、動きの表現が難しくなります。アニメでは1話あたり何百枚も描く必要があるため、繰り返し描きやすいことが重要視されます。

キャラクターの役割や関係性が伝わる設計

例えば、主人公とライバルの対比が明確にされていたり、味方キャラは色味や形状で共通点を持たせたりすることで、視聴者にわかりやすい構造が生まれます。

動きや表情に幅が出せるか

表情筋のつくり、髪の長さ、服の柔らかさなど、演出面での可能性を広げる設計は、キャラクターの生き生きとした演技につながります。

見た目だけでなく、アニメという媒体でどう動くかを意識した設計が、現場では非常に重視されています。

広告アニメにおけるキャラ設計で意識すべき3つの視点

広告アニメでは、キャラクターが「ブランドの顔」として視聴者に強く印象づけられます。ここでは、アニメとは違った観点からデザインの方向性が決められます。

【1】キャラクターが企業のどの側面を象徴するか

最初に必要なのは、キャラクターが企業ブランドのどの要素を体現する存在なのかを明確にすることです。例えば、安心感を与えたいなら柔らかい表情や丸みを持たせたデザインに、革新性を訴えたいならシャープで未来的な印象に寄せることが多くなります。

【2】誰に届けたいのかを明確にする

広告では、ターゲットが「顧客」だけとは限りません。就活生、投資家、取引先、社内の従業員など、企業が伝えたい相手は多様です。年齢層や関心事に応じて、キャラクターのテイストや演出も変化します。例えば子ども向けとビジネス層向けでは、声のトーンや色使いもまったく異なります。

【3】伝えたいことをキャラに分担させる

企業が伝えたいことはひとつではありません。サービス内容、理念、将来性など多くの要素が絡みます。そのすべてを一人のキャラクターに詰め込むのではなく、複数キャラで役割を分担するという手法が効果的です。メインキャラがブランドイメージを象徴し、サブキャラが商品特徴を説明するなどの設計にすることで、伝わりやすさが格段にアップします。

キャラの背景を作ると魅力が一気に増す理由

キャラクターに「背景=バックグラウンド」があるかないかで、その魅力は大きく変わります。背景とは過去の出来事や価値観、夢、弱点など、そのキャラを形作る要素すべてを指します。

ストーリーの中で、キャラクターの行動やセリフに説得力を持たせるには、この背景が欠かせません。例えば、「なぜそのキャラは優しいのか?」と聞かれたときに、「幼い頃に助けてもらった経験があるから」と答えられるかどうか。それだけでキャラクターに深みが生まれます。

背景があることで、「今の性格」や「目指している目標」がよりリアルに感じられ、見る人の感情を動かす力が強くなります。また、成長や変化を描く物語にもつなげやすくなるため、ストーリーとの親和性も高まります。

描き始めの段階から細かく設定する必要はありませんが、最低限「このキャラが今ここにいる理由」くらいは考えておくと、自然と表情やポーズにもストーリー性がにじみ出てきます。

キャラが描けるようになったら次は何をする?

キャラ制作だけで終わらせない!次のスキルは「動かす」こと

キャラクターが描けるようになったら、次に挑戦してほしいのが「キャラを動かす」スキルです。動きが加わることで、作品の表現力や伝えられる感情の幅が一気に広がります。

イラストは一瞬を切り取るものですが、アニメーションは時間の流れを描くことができます。例えば、ただ立っているキャラと、「驚いて一歩後ずさるキャラ」では、情報量もインパクトもまったく違います。動きが加わるだけで、キャラクターに命が宿ったように感じられるのです。

最初は難しそうに感じるかもしれませんが、今は無料ツールやシンプルなアニメーション技法もたくさんあります。基本の「瞬き」や「呼吸」から始めれば、少しずつ自分のキャラが動き出す感動を味わえます。描くだけで満足せず、動かすことで、より深くキャラクターを表現できるようになります。

イラスト×アニメーションで副業や仕事の幅が一気に広がる理由

キャラクター制作にアニメーションスキルを組み合わせると、副業や仕事の選択肢が飛躍的に増えます。

単体のイラストでは競争が激しく、価格も安くなりがちですが、「動かせるキャラクター」を提供できると価値は一気に上がります。

例えば、VTuber向けのLive2Dモデルや、YouTubeやSNS動画で使われるアニメーション素材など、実際に需要がある分野はたくさんあります。特に最近では、企業のプロモーション動画やゲームアプリのカットインなど、アニメーション付きのキャラクターを求める場面が増えてきました。

さらに、アニメーションができるというだけで、動画編集やディレクションなど、他分野との連携もスムーズになります。キャラクター制作から一歩進んで、動画という見せ方まで手がけられるようになると、クライアントからの信頼も大きくなり、報酬の単価も高くなりやすい傾向があります。

アニメーション・動画編集は初心者からでも始められる?

「アニメーション」や「動画編集」と聞くと、専門的で難しそうというイメージを持つ方も多いかもしれません。でも、実際は初心者からでも十分に始められるスキルです。

現在は、直感的に操作できるソフトや、初心者向けのチュートリアル動画が豊富にあります。例えば、Adobe After EffectsやClip Studio Paint、Canva、CapCutなど、基本的なアニメーションが作れるツールは多く、初期投資を抑えて学ぶことも可能です。

最初のうちは、「キャラの目を動かす」「口をパクパクさせる」といった小さな動きから練習すると、学びやすくなります。描く力がある人ほど、動きが加わることで自分の作品に新しい可能性を感じられるはずです。

独学が不安な方には、講座やコミュニティに参加するのもおすすめです。質問できる環境や仲間と学べる環境があると、スキルの吸収スピードが格段に早くなります。アニメーションや動画編集は、今からでも遅くない、むしろ今が始めどきのスキルです。

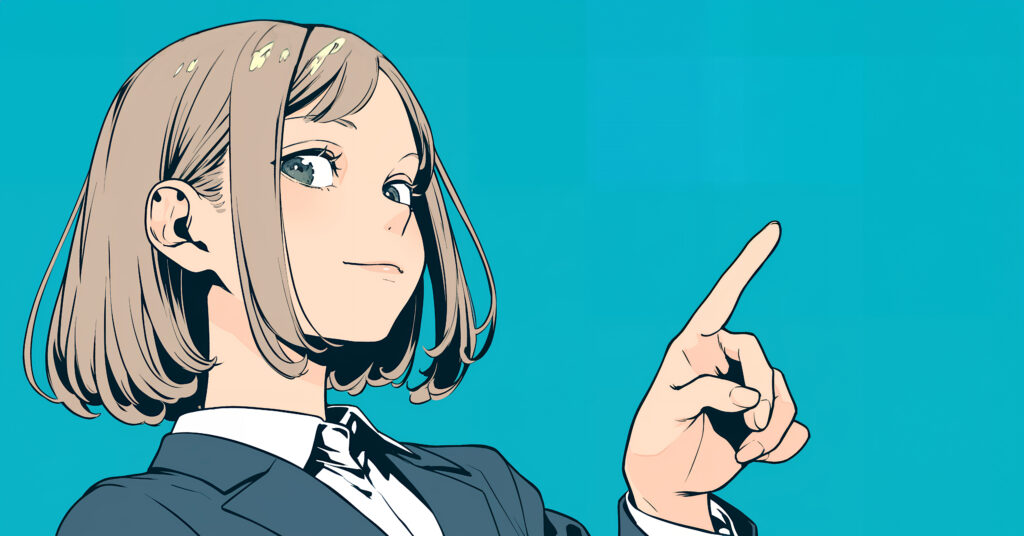

キャラクター制作に興味がある方は「粕田屋」をチェック!

粕田屋の特徴と強み

キャラクター制作やアニメーションに興味がある方にとって、粕田屋は非常に学びの多い存在です。私たちは「ただ作る」だけではなく、見る人の心に残る映像づくりを大切にしています。

構成・編集・演出までをワンストップで手がけており、作品には明確な意図とメッセージがあります。単にキャラクターを動かすのではなく、「なぜこのカットでこの動きをするのか」「どうすれば視聴者の印象に残るか」といった細部まで緻密に設計しています。これは、独学ではなかなか身につけにくい実践的なノウハウです。

また、チームでの制作体制も粕田屋の強みのひとつです。アイデアを共有しながら磨き上げることで、クオリティの高い映像が生まれます。このプロセスを知ることは、これから動画制作スキルを学ぶ方にも大きな刺激になるでしょう。

アニメーション制作を本気で学びたい方や、副業・仕事として考えている方にとって、粕田屋の考え方や制作スタイルは大きなヒントになるはずです。

キャラクター制作に興味がある方はInstagramをチェック!

「キャラクターを描けるようになってきたけど、次は何を目指せばいいんだろう?」と感じているなら、ぜひ粕田屋のInstagram(@kasudaya.official)をチェックしてみてください。

粕田屋のアカウントでは、実際の制作事例や、アニメーション制作における考え方、構成の工夫、演出のポイントなどを発信しています。難しい専門用語は極力使わず、初心者の方でも理解しやすい内容を意識して投稿しています。

「動画ってこんな風に作るんだ!」という驚きと発見があるはずです。なにより、プロの現場でどう考え、どう形にしているかを垣間見ることで、自分の目指す方向がクリアになるかもしれません。

キャラクター制作の先にあるステップを考えている方にとって、Instagramの情報はスキルアップのきっかけになります。まずは気軽にフォローして、日々の学びに取り入れてみてください。

この記事に関連する資料をダウンロードすることができます。

株式会社粕田屋のプラン別実績紹介(ライトプラン)資料です。低予算でも品質を落としたいくない方向けにライトプランの実績をご紹介しております。

まとめ

キャラクターの描き方に悩んでいる初心者の方でも、基本をしっかり押さえれば確実に上達できます。大切なのは「描けるようになる順番」を理解し、ステップを飛ばさずに取り組むことです。シルエット、表情、服装や小物といった要素を丁寧に積み上げていくことで、魅力あるキャラクターが生まれます。

また、描けるようになったその先には、アニメーションや動画編集といった新たなスキルの道が広がっています。キャラクターを「動かす力」を身につければ、副業や仕事につながるチャンスも増えていきます。

今の自分にできることから少しずつ始めて、描くことの楽しさを広げていきましょう。興味が深まった方は、プロの現場や制作ノウハウに触れられる「粕田屋」のInstagramもぜひチェックしてみてください。あなたのキャラクター制作の世界が、もっと広く、もっと楽しくなるはずです。

- キャラクター

この記事の監修者

企画から構成、グラフィック・イラスト制作、アニメーション制作、音楽・アフレコディレクションまでアニメ動画コンテンツ制作を一貫して担当可能なマルチクリエイター。

動画制作チームを組織し、幅広いジャンルのコンテンツ制作をディレクションしている。

関連記事一覧

-

【初心者向け】表情の描き方が変わる!感情をリアルに描く7つの技術

キャラの表情がどれも同じに見える、感情が伝わらないそんな悩みを抱えるあなたへ。表情の描き方を基礎から見直し、感情をリアルに表現できる7つの技術をわかりやすく紹介します。今日からイラストの説得力が変わり...

-

Procreateの使い方とキャラクター描き方の基本を初心者向けに解説!

Procreate初心者に向けて、基本操作からキャラクターの描き方までをわかりやすく解説します。キャンバスの作成やブラシの使い方、レイヤー・アルファロックの活用方法など、iPadで魅力的なキャラクター...

-

【初心者向け】魅力的なキャラクターの描き方をプロが徹底解説!

キャラクターを描きたいけど魅力が出せない、描き方がわからない…そんな初心者の悩みを解決!基本ステップからプロの視点まで、魅力的なキャラを生み出すための考え方と描き方を丁寧に解説しています。。独学でつま...

-

イラストを副業にしても稼げない?収入アップの方法や伸ばすべきスキルをご紹介

イラストが好きだけど副業としての始め方がわからない方へ。この記事では、イラスト副業の基本から稼ぎ方のコツ、収入目安、さらに動画編集やアニメーションなどへのスキル展開までをわかりやすく解説。自分の描く力...