モーショングラフィックスとは?挫折しない作り方と実践ステップ

\ 企画・シナリオ構成から一貫してお任せ /

アニメーション制作のご相談はこちらこの記事に関連する資料をダウンロードすることができます。

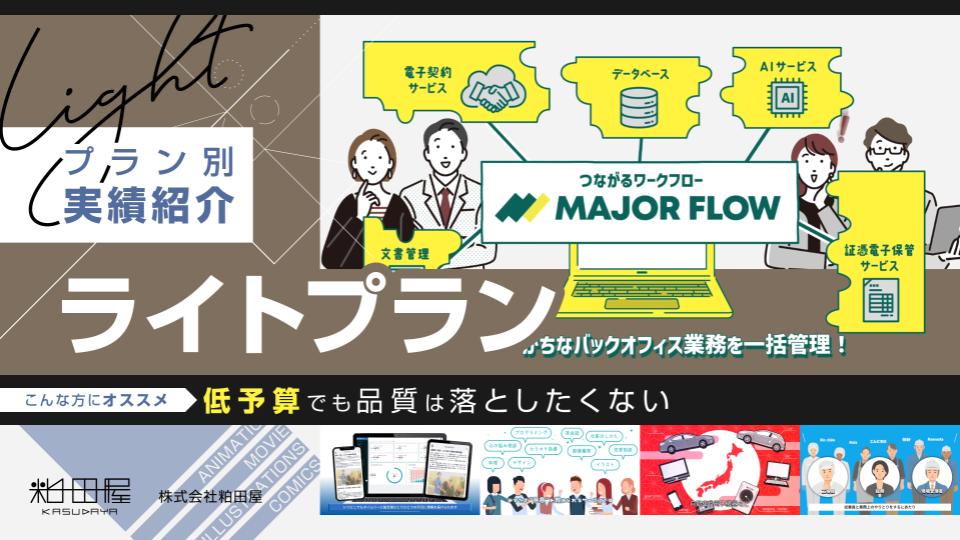

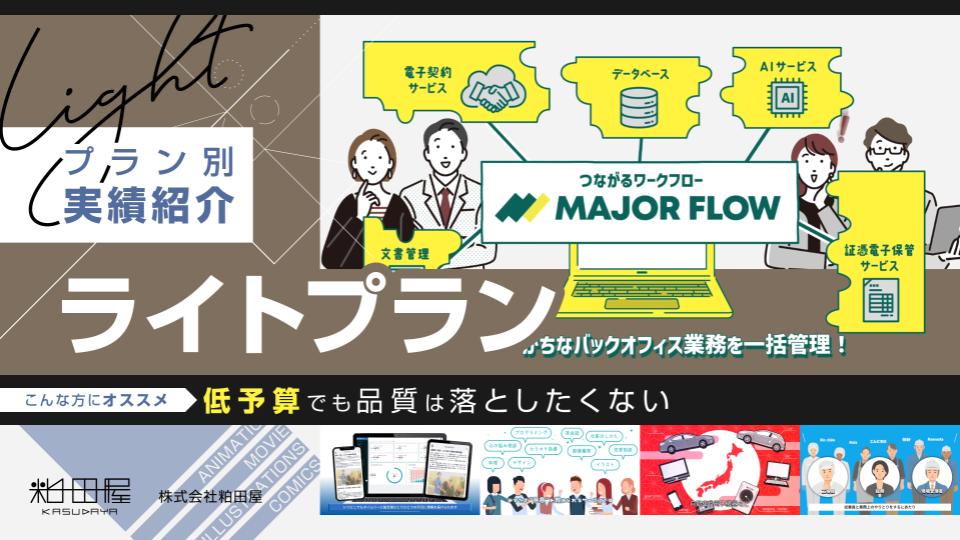

株式会社粕田屋のプラン別実績紹介(ライトプラン)資料です。低予算でも品質を落としたいくない方向けにライトプランの実績をご紹介しております。

目次

モーショングラフィックスとは

モーショングラフィックスとは、文字や図形、イラストなどの静止画像に動きを加えて映像として表現する手法です。

映画やCM、YouTubeのオープニングなど、日常的に目にしている映像の多くで使われています。実写映像に比べ、自由にデザインを構築できるため、情報をわかりやすく、かつ印象的に伝えることが可能です。

映像の魅力は「動き」と「デザイン」が組み合わさることで生まれます。例えば、単なるテキストも、タイミングやエフェクトを工夫するだけでメッセージ性が格段にアップします。アニメーションのようなキャラクター表現よりも、情報やイメージを効果的に見せることに重点を置く点が特徴です。

用途は非常に幅広く、企業のPR動画や製品紹介、イベントの演出など、さまざまなシーンで活用できます。一方で、デザイン力だけでなく、動きの付け方や映像の構成力も求められるため、制作には一定のスキルと経験が必要です。

初めて取り組む人は、まずは基本的な動きと構造を理解し、小さな作品から挑戦すると学びやすくなります。

モーショングラフィックスの基本構造

モーショングラフィックスと映像制作の違い

モーショングラフィックスとは、文字や図形、写真、イラストといった静止画素材に動きをつけ、映像として表現する手法です。

テレビ番組のオープニングタイトルや企業のサービス紹介動画、SNS広告のアニメーションバナーなど、日常的に目にする場面は多くあります。映像制作との違いは、主に「素材の作り方」にあります。

映像制作ではカメラで撮影した実写映像を編集して物語や情報を伝えますが、モーショングラフィックスではゼロからグラフィック素材を作成し、それを動かして表現します。

現実では撮影できない抽象的な概念やデータも、モーショングラフィックスならわかりやすく可視化できます。

短時間で情報を詰め込むのが得意なため、限られた尺の中で視聴者の注意を引く広告や説明動画にも向いています。

一方で、制作にはデザイン力とアニメーションの知識が必要で、動きや構成を間違えると情報がかえって伝わりにくくなることもあります。

そのため、見た目の派手さだけでなく「何を伝えるか」という目的を意識しながら作ることが大切です。

よく使われるソフトと、それぞれの得意分野

モーショングラフィックス制作では、目的や作業内容に応じてさまざまなソフトが使われます。

| Adobe After Effects | モーショングラフィックス制作の代表的ツール。文字アニメーションや抽象的な動きの表現、エフェクト加工、合成など多用途に対応。業界標準。 |

| Adobe Premiere Pro | 動画編集に特化。カット編集や音声調整など、映像全体の流れを組み立てる作業に最適。After Effectsとの連携でアニメーションを組み込める。 |

| Blender | 無料ながら高機能な3D制作ソフト。3Dモデリング、レンダリング、アニメーションまで対応可能。3D表現を取り入れたい場合に活躍。 |

| Cinema 4D | プロ向けの3Dソフト。After Effectsとの連携がスムーズで、複雑な3Dアニメーションやモーショングラフィックスとの統合に強みがある。 |

| Adobe Illustrator | ベクター形式のグラフィック作成に特化。ロゴ、アイコン、タイトルなど、モーショングラフィックスに使う素材を高解像度で作成可能。 |

| Adobe Photoshop | 写真加工や質感表現が得意。ビジュアルの質を高めたいときに使用される。質感を活かしたグラフィック素材の作成に役立つ。 |

目的に応じた選択と使い分けが、制作のスピードと完成度を大きく左右します。

動きの仕組みを理解しよう:タイミング、緩急、トランジション

モーショングラフィックスの魅力を引き出す鍵は、「タイミング」「緩急」「トランジション」という3つの要素をどう組み合わせるかにあります。

タイミング

タイミングとは動きが始まる瞬間や終わる瞬間の間隔で、これを意識するだけで映像のリズムが変わります。例えば文字が一斉に表示されるのと、0.1秒ずつずらして表示されるのでは、印象がまったく異なります。

緩急

緩急は動きのスピード変化を指し、一定の速度では単調になりやすい動きを、加速や減速を加えることで自然かつ感情的な表現に変えることができます。人間の動きも一気に加速してから減速することが多く、それを映像に取り入れるとリアルさが増します。

トランジション

トランジションは場面転換の方法で、単純なフェードやスライドから、形や色の変化を伴う凝った演出までさまざまです。これを適切に使うと、映像全体が滑らかにつながり、視聴者の集中を保てます。

初心者はまず短いアニメーションで3つの要素を試し、どの組み合わせが心地よく見えるかを確認すると上達が早まります。

モーショングラフィックスの作り方ステップ【実践編】

アイデアの整理と絵コンテをつくる

モーショングラフィックス制作は、まず頭の中のアイデアを整理するところから始まります。

アイデアの整理

思いついた映像のイメージやキーワードを紙やメモアプリに書き出し、どんな順番で見せたいのかをざっくり決めます。

この段階で重要なのは、完璧な構想にしようとせず、とにかく発想を可視化することです。書き出したアイデアをもとに、「どこで動きを入れるか」「どんな効果を使うか」などを検討し、ストーリーの流れを組み立てます。

絵コンテを作る

次に行うのが絵コンテ作りです。絵コンテとは、映像の場面ごとの構図や動きを簡単なイラストや図で示した設計図のようなもので、完成イメージを明確にする役割を持ちます。

例えば、タイトルが中央からフェードインして、背景が徐々に動くといった流れを一枚ずつ描きます。これにより、制作中の迷いを減らし、作業効率が大きく向上します。

絵コンテがあるとチームでの共有もスムーズになり、修正の指示も具体的に出せます。一方で、絵コンテを飛ばして制作に入ると、全体の統一感が失われたり、完成後に大幅な修正が必要になるリスクがあります。

初心者でも、簡単な四角や矢印だけの絵コンテで十分なので、必ずこのステップを踏むようにしましょう。

デザインをパーツに分けて準備する

モーショングラフィックスでは、完成形のデザインをそのまま動かすのではなく、あらかじめ細かいパーツに分解しておくことが基本です。これは、動きの自由度を高め、後の編集作業をスムーズにするためです。

例えば、タイトル文字なら、文字全体をひとつのレイヤーにするのではなく、1文字ずつ分けることで、個別に回転させたりバラバラに飛び出させたりといった演出が可能になります。

イラストや背景も同様で、雲・山・建物などを別レイヤーにしておくと、それぞれに異なる動きを与えられます。パーツ化はPhotoshopやIllustratorなどのデザインソフトで行い、そのままAfter Effectsなどに読み込むのが一般的です。

この工程を省くと、後から「この部分だけ動かしたい」と思っても、背景ごと編集することになり時間がかかります。

動かす必要がない部分まで切り分けてしまうと管理が煩雑になるので、どの要素をアニメーションさせるかを事前に決めてから分解するのがコツです。

パーツごとの命名も重要で、「title_01」「bg_cloud」など分かりやすい名前を付けておくと、制作中の混乱を防げます。

しっかりとパーツ分けを行っておくことで、表現の幅が広がり、完成度の高いモーショングラフィックスを効率的に作ることができます。

アニメーションの基本動作(フェードイン、スライド、回転など)

モーショングラフィックスを作るうえで、フェードイン・スライド・回転といった基本動作は欠かせません。これらは単純に見えて、映像の印象を大きく左右する重要な要素です。

フェードイン

フェードインは画面に要素を徐々に表示させる動きで、自然でやわらかな登場シーンを作れます。逆にフェードアウトは要素をゆっくり消すことで、映像の終わりを滑らかに演出します。

スライド

スライドは上下左右に動かすシンプルな手法ですが、動きの距離や速度を調整することで緊張感や軽快さを表現できます。

回転

回転は角度や中心位置を工夫することで、ダイナミックな印象や立体感を加えられます。

これらの動作を組み合わせることで、単調な映像から一気にストーリー性のある映像へと変化させられます。ただし、やりすぎると視覚的にうるさく感じられるため、動きの目的を意識することが大切です。

音と動きを合わせることで伝わりやすさが倍増

映像制作では、動きと音を連動させることで視聴者へのメッセージが格段に伝わりやすくなります。

例えば、文字がフェードインするタイミングで軽い効果音を加えると、情報が視覚と聴覚の両方から認識され、印象に残りやすくなります。この「視覚+聴覚」の相乗効果は、モーショングラフィックスの大きな魅力のひとつです。

音が映像のリズムを作るため、テンポ感が生まれ、退屈さを感じさせません。また、BGMや効果音の雰囲気によって映像全体の空気感が変わります。

例えば、同じアニメーションでもポップな音楽なら明るく楽しい印象に、低音の効いたサウンドなら重厚でシリアスな印象になります。

注意点としては、音量や種類を過剰にすると逆に集中を妨げてしまうこと。動きと音のタイミングは、1フレームのズレでも違和感を与える場合があるため、微調整が必要です。

初心者はまず、キーフレームに合わせて効果音を配置する練習から始めると良いでしょう。慣れてきたら、BGMのビートやメロディに合わせて動きを作ることで、プロのような一体感のある映像が仕上がります。

音と動きのシンクロは、単なる装飾ではなく、視聴者の感情に直接働きかける強力な演出手法です。

よくある挫折ポイントと、乗り越えるためのヒント

覚えることが多すぎると感じたときは「型」を真似しよう

モーショングラフィックスを学び始めると、デザイン、動きの付け方、色使い、タイミング調整など、覚えるべきことが一気に押し寄せてくる感覚になります。そんなときは、ゼロから全てを作ろうとせず、まずは「型」を真似することが効果的です。

型とは、既存の作品の構成や動きのパターン、デザインのレイアウトなどを指します。プロの作品を参考にすることで、自然な動きのタイミングや配色バランス、カットの切り替え方など、独学では気づきにくいポイントを吸収できます。

具体的には、気に入った映像を選び、動きをスロー再生で観察し、どのタイミングでどのエフェクトが使われているかをメモして再現してみましょう。この方法は、自分の引き出しを効率的に増やす近道です。

慣れてきたら、型をベースにオリジナルの要素を加えることで、自分らしい表現に発展させられます。型を真似ることで学びの負担が軽くなり、挫折を防ぎながらスキルを積み上げられます。

完成度を上げたいなら「参考作品」を徹底的に分析する

仕上がりを一段引き上げる近道は、良質な参考作品を観るのではなく分解することです。まず目的が近い動画を3〜5本選び、10〜15秒の核となる区間を切り出しましょう。

次にタイムコード付きで観察し、要素の出入り・尺・テロップの出現順・効果音の位置を表に記録します。配色、フォント、グリッド、余白、アイコンの形状もチェックすると設計思想が見えてきます。

動きはイージング、速度変化、ディレイ、オーバーシュート、ブラーの有無を想像し、After Effectsのグラフエディタ曲線に置き換えてメモすると再現性が上がります。トランジションは種類(マスク/形状変化/マッチカット)とトリガー(ビートやナレーションの切れ目)を特定してください。

ここまで把握できたら、静止画素材から同じ動線を再現する“模写”で手を慣らし、配色を置き換える・フォントを変える・テンポをターゲットに合わせる、といったアレンジで自分の文法に落とし込みます。

やりがちな失敗は、眺めるだけで手を動かさないこと、全部を機械的に真似ること、権利に配慮せず公開してしまうことです。学習目的の再現はOKでも公開はオリジナル要素をしっかり足しましょう。

最後に分析ノートをテンプレ化し、プリセットや式を資産化すると次の案件で即戦力になります。

センスに自信がない人でも「動きのルール」を学べば上達できる

モーショングラフィックスは「センス」だけで成り立っているわけではありません。多くの場合、視覚的に心地よく見える動きには共通のルールがあり、それを理解して使えば誰でも一定以上のクオリティを出せます。

例えば「アニメーションの12の基本原則」は、ディズニーのアニメーターが体系化した動きの法則で、イージング(加速・減速)、オーバーシュート(行き過ぎて戻る)、アーク(曲線的な動き)などはモーショングラフィックスにも応用可能です。

動きのタイミングを音や画面切り替えに合わせる「リズムの一致」、重要な情報を見せる前にワンテンポ置く「間」の使い方も効果的です。

まずはこれらの原則を1つずつ試し、効果を体感しながら作品に組み込むことで、自分なりの表現が自然と身についていきます。

練習法としては、参考作品をスロー再生し、動きの始点・終点・速度の変化を分析し、自分のタイムラインで再現してみるのが有効です。

やり過ぎに注意しつつ、動きの法則を軸にすれば、感覚に頼らず再現性の高いクオリティを実現できます。

アニメーション制作に興味がある方は「粕田屋」をチェック!

粕田屋の特徴と強み

キャラクター制作やアニメーションに興味がある方にとって、粕田屋は非常に学びの多い存在です。私たちはただ作るだけではなく、見る人の心に残る映像づくりを大切にしています。

構成・編集・演出までをワンストップで手がけており、作品には明確な意図とメッセージがあります。単にキャラクターを動かすのではなく、なぜこのカットでこの動きをするのかどうすれば視聴者の印象に残るかといった細部まで緻密に設計しています。これは、独学ではなかなか身につけにくい実践的なノウハウです。

また、チームでの制作体制も粕田屋の強みのひとつです。アイデアを共有しながら磨き上げることで、クオリティの高い映像が生まれます。このプロセスを知ることは、これから動画制作スキルを学ぶ方にも大きな刺激になるでしょう。

アニメーション制作を本気で学びたい方や、副業・仕事として考えている方にとって、粕田屋の考え方や制作スタイルは大きなヒントになるはずです。

アニメーションに興味がある方はInstagramをチェック!

アニメーションを描けるようになってきたけど、「次は何を目指せばいいんだろう?」と感じているなら、ぜひ粕田屋のInstagram(@kasudaya.official)をチェックしてみてください。

粕田屋のアカウントでは、実際の制作事例や、アニメーション制作における考え方、構成の工夫、演出のポイントなどを発信しています。難しい専門用語は極力使わず、初心者の方でも理解しやすい内容を意識して投稿しています。

「動画ってこんな風に作るんだ!」という驚きと発見があるはずです。なにより、プロの現場でどう考え、どう形にしているかを垣間見ることで、自分の目指す方向がクリアになるかもしれません。

アニメーション制作の先にあるステップを考えている方にとって、Instagramの情報はスキルアップのきっかけになります。まずは気軽にフォローして、日々の学びに取り入れてみてください。

この記事に関連する資料をダウンロードすることができます。

株式会社粕田屋のプラン別実績紹介(ライトプラン)資料です。低予算でも品質を落としたいくない方向けにライトプランの実績をご紹介しております。

まとめ

モーショングラフィックスは、一見すると高度な技術や特別な才能が必要に思えますが、実際には「作り方の流れ」と「基本的な動きのルール」を押さえることで誰でも確実に上達できます。

重要なのは、いきなり複雑な作品に挑戦するのではなく、アイデア整理から絵コンテ作成、パーツ分割、基本動作の習得といったステップを順序立てて進めることです。

タイミングや緩急、トランジションといった要素は作品の印象を大きく左右するため、意識的に学び取り入れることでクオリティが格段に向上します。

挫折を防ぐには、型や参考作品を活用して効率よく吸収し、自分なりにアレンジすることがポイントです。音とのシンクロや動きのルールを組み合わせれば、見る人に伝わる映像表現が可能になります。

本記事で紹介した考え方と手順を参考に、小さな成功体験を積み重ねながら、自分のスタイルを築いていきましょう。

- モーショングラフィックス

この記事の監修者

企画から構成、グラフィック・イラスト制作、アニメーション制作、音楽・アフレコディレクションまでアニメ動画コンテンツ制作を一貫して担当可能なマルチクリエイター。

動画制作チームを組織し、幅広いジャンルのコンテンツ制作をディレクションしている。