【初心者向け】アニメーション動画の作り方!プロが教える設計と演出のコツ

\ 企画・シナリオ構成から一貫してお任せ /

アニメーション制作のご相談はこちらこの記事に関連する資料をダウンロードすることができます。

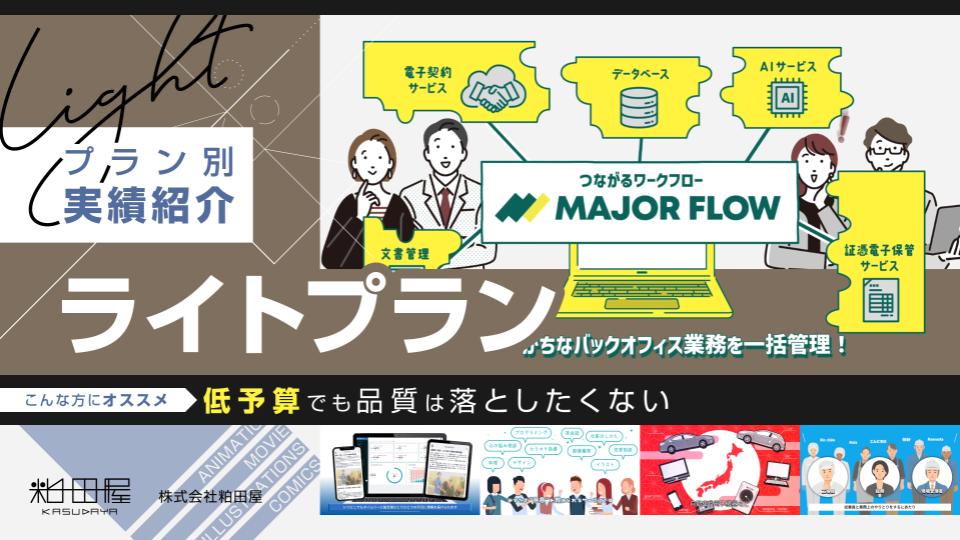

株式会社粕田屋のプラン別実績紹介(ライトプラン)資料です。低予算でも品質を落としたいくない方向けにライトプランの実績をご紹介しております。

目次

アニメーション動画の制作に必要なものは何?

アニメーション動画の種類やメリット

アニメーション動画にはいくつかの種類や特徴があり、目的や伝えたい内容によって、適した形式を選ぶことが重要になってきます。

2Dアニメーション

2Dアニメーションは、平面のイラストやキャラクターを動かして表現するアニメーション形式です。漫画や絵本のようなビジュアルで、感情表現や物語性を伝えるのに適しています。ストーリー性のある動画や広告などに幅広く活用されており、初心者にも人気があります。

スライド(紙芝居)アニメーション

画像やイラストをスライドショーのように順番に見せていく形式です。動きは少ないものの、構成やナレーション次第で情報が伝わりやすく、制作コストも抑えられます。SNSや企業紹介動画などでよく使われています。

インフォグラフィックス(モーショングラフィックス)

モーショングラフィックスは、文字・図形・アイコンなどを使い、動きとリズムで情報を伝えるアニメーション手法です。テンポよく構成された映像は説得力があり、プレゼン資料や解説動画などに適しています。

漫画動画

漫画のコマにナレーションやBGM、効果音を加えて動画化した形式です。視覚的な情報が多く、物語を伝えやすいためYouTubeやSNSでも人気があります。広告やPRにも応用されており、コストパフォーマンスの良さも魅力です。

アニメコント(ショートアニメ)

短尺で展開されるストーリー仕立てのアニメです。キャラクターの掛け合いや日常ネタなどをテンポよく描き、エンタメ要素の強い内容に向いています。SNS投稿やバズ狙いの動画としてもよく使われます。

セルアニメ

アニメ制作の伝統的手法で、1コマずつ手描きで作るアニメーションです。滑らかな動きと独特の世界観が出せますが、時間と労力がかかるため、最近は一部のプロ制作に限定されています。

タイポグラフィ(キネティックタイポ)

動く文字(キネティック・タイポグラフィ)を使って感情やリズムを表現するスタイルです。音楽やナレーションと連動させて動かすことで、印象的な演出が可能になります。短尺の広告やMVなどで活用されます。

2.5Dアニメーション

2Dイラストにパーツ分けや奥行きを加え、擬似的に立体感を出す手法です。3Dほど複雑ではなく、表現に深みを加えたいときに使われます。ゲームや漫画の演出にも取り入れられています。

3DCGアニメーション

3Dモデルを使って立体的に表現するアニメーションです。視点移動や光の演出が自由にでき、リアルさや臨場感を出すのに適しています。映画・ゲーム・製品紹介など、幅広い分野で使用されています。

ホワイトボードアニメーション

ホワイトボードアニメーションは、白い背景に手描きのイラストが描かれていくような演出が特徴のアニメーションです。ナレーションと合わせてストーリーが進行するため、教育や解説系コンテンツと相性が良く、視聴者を飽きさせにくい形式です。

ストップモーション

粘土やフィギュア、紙などの実物を少しずつ動かしながら撮影したコマを連続で見せる手法です。独特の温かみとアナログ感があり、印象に残りやすいのが特長です。広告やアート作品などにも使われています。

アニメーション制作に活用できるスキル

アニメーション制作を行うために求められるスキルをご紹介します。それぞれのスキルをしっかりと身につけることで、制作をスムーズにする近道になりますよ!

基礎画力

絵を描く力があると、キャラクターや背景を自作できるため表現の幅が広がります。とはいえ、最初から高い画力は求められません。簡単な形や動きでも十分魅力的な動画は作れます。自信がない場合は素材サイトやAI、テンプレートを活用するのもおすすめです。

提案力

仕事としてアニメーションを作る場合、相手の要望を整理し、最適な表現方法を提案する力が求められます。「この構成ならもっと伝わりやすい」「こう動かすと印象に残る」など、アイデアを言語化して伝える力が、制作の説得力にもつながります。

コミュニケーション能力

個人制作だけでなく、クライアントワークやチーム制作では他者とのやりとりが不可欠です。要望を正確に理解し、制作意図をわかりやすく説明する力があると、スムーズに進行できます。フィードバックを受け入れる姿勢も大切です。

忍耐力

アニメーションは細かい作業の積み重ねです。思うように動かない、何度も修正が入るということも珍しくありません。粘り強く取り組める姿勢や、完成まで投げ出さず続けられる力は、技術と同じくらい大切なスキルです。

各種ツール(編集ソフト)の使用スキル

After Effects、Premiere Pro、Vyond、Canvaなど、用途に応じたツールを使いこなせると制作の自由度が上がります。最初は1つのツールに集中し、徐々に使えるソフトを増やしていくのが理想です。基本操作ができれば、テンプレートやプラグインで効率よく仕上げることも可能です。

アニメーション制作で使用する便利なツールやソフト

アニメーション制作を行う上でよく使用される便利なツールやソフトをいくつかご紹介します。自分の目的やスキルレベルに合ったものを選んでみましょう。

After Effects

公式サイト:https://www.adobe.com/jp/products/aftereffects.html

After Effects(AE)は、Adobeが提供するプロ仕様の動画編集・モーショングラフィックス制作ツールです。表現の自由度が非常に高く、複雑な動きやエフェクトも細かく調整できます。

そのぶん操作には慣れが必要で、最初は取っつきにくく感じるかもしれません。ただ、スキルが身につけば、アニメーションの幅は大きく広がります。本格的に学びたい方にはオススメのソフトです。

Animate

公式サイト:https://www.adobe.com/jp/products/animate.html

Adobe Animateは、2Dアニメーション制作に特化したツールで、キャラクターやイラストに動きを加えたい人にぴったりのソフトです。タイムラインベースの操作で、手描き風の動きやインタラクティブなアニメーションも作成できます。

もともとはFlashの進化系ということもあり、Web用のアニメーション制作にも強いのが特徴です。After Effectsよりも操作がシンプルなので、2D表現に集中したい方には扱いやすいツールといえるでしょう。イラスト制作とアニメーションを一貫して行いたい人におすすめです。

Canva

公式サイト:https://www.canva.com/ja_jp/

Canvaは、初心者でも直感的に使えるデザインツールで、アニメーション機能も備わっています。画像やテキストをドラッグ&ドロップで配置し、ボタン一つで簡単な動きをつけられるのが特徴です。テンプレートも豊富に用意されているので、ゼロから構成を考える必要もありません。

短めのSNS動画や、プレゼン資料に動きを加えたいときなど、手軽にアニメーションを作りたい人にぴったりのツールです。

Vyond

公式サイト:https://www.vyond.com/

Vyondは、キャラクターアニメーションが得意なツールです。用意されたキャラクターや背景素材を使い、ストーリー仕立ての動画を簡単に作成できます。セリフを吹き込んだり、動きを細かく指定することも可能で、教育やビジネス向けの説明動画でよく使われています。

デザインやアニメーションの知識がなくても、それなりに見栄えのする動画を作れるのが大きな魅力です。

Blender

公式サイト:https://www.blender.org/

Blenderは、無料で使える3Dアニメーション制作ツールです。キャラクターの立体モデリングから、カメラワーク・光の演出まで幅広く対応しています。映画のような高度な演出も可能な一方で、3Dに不慣れな人にとっては少しハードルが高いかもしれません。

ただし、YouTubeなどで解説動画が多く公開されており、独学でも十分にスキルを習得できます。将来的に3D分野にも挑戦したい人は、早めに触れておくと良いでしょう。

アニメーション動画制作の基本ステップ

【STEP1】ヒアリング・企画・構成

アニメーション制作の第一歩は、「何のために動画を作るのか」をはっきりさせることです。目的が曖昧なままでは、内容がぶれてしまい、視聴者にも伝わりにくい動画になってしまいます。

例えば、「商品の魅力を紹介したい」「SNSで話題になるような短い動画を作りたい」など、目的は人によってさまざまです。自分の中で明確にするのはもちろん、誰かのために作る場合はヒアリングをして、相手が伝えたい内容やゴールを具体的に聞き出すことも大切です。

目的が定まったら、次は動画全体の流れ=構成を考えましょう。構成とは、どんな順番で何を見せるかをざっくりと整理する作業です。たとえば、「冒頭でキャッチコピー → 中盤でポイント解説 → 最後にまとめと行動喚起(CTA)」というようなシンプルな三段構成が基本です。

この段階では、紙にラフな絵を描いてみたり、箇条書きでシーンの流れを書き出すだけでもOKです。最初にここを丁寧に設計しておくことで、後の制作作業がぐっとスムーズになります。

【STEP2】 使用素材の制作・準備

構成が決まったら、それに合わせて必要な素材を集めていきます。動画制作に使う素材には、主に「画像」「テキスト」「音声」「BGM」などがあります。

画像は、自分で描いたイラストや写真でもいいですし、フリー素材サイトから探すのもオススメです。テキストは、ナレーションやセリフだけでなく、字幕としても活躍します。伝えたい内容を簡潔にまとめておくと、あとから整理しやすくなるので便利です。

BGMや効果音は、動画の印象を左右する大事な要素です。場面に合った音を選ぶだけで、動画がグッと引き締まります。

最初は全て自作せず、素材サイト使用してみると良いです。ただし、商用利用や著作権については、利用規約などをしっかりと確認して素材を選ぶよう注意しましょう。

【STEP3】動画編集・アニメーション制作

素材がそろったら、いよいよ動画に動きと仕上げを加えるステップです。ここでは、アニメーションと編集の両方を通して、映像に命を吹き込みます。

初心者でも扱いやすいのは「スライドイン」「フェード」「拡大・縮小」などの基本的な動きです。CanvaやVyondのようなツールを使えば、クリック操作だけで簡単にアニメーションが付けられます。

加えて、動画編集も重要な要素です。不要な部分をカットしたり、テロップやBGMを加えたりすることで、映像のテンポが整い、伝わりやすさがアップします。

動きを加えるときは「なぜその動きをさせるのか?」を意識しましょう。強調したい言葉や重要なシーンだけを動かすと、視聴者の視線を自然に誘導できます。

アニメーションも編集も、最初はシンプルにまとめるのがコツです。伝えたいことを見失わないよう、目的に合った表現を意識してみてください。

【STEP4】書き出し・納品

STEP3まで対応したら、最後 書き出し前には全体のテンポや画面の見やすさなど、気になる部分がないか確認しましょう。

問題なければ、動画を書き出して保存します。書き出し形式は案件にもよりますが基本は「mp4」になります。SNSやYouTubeにアップする場合は、推奨されているサイズや解像度で出力しましょう。

書き出し後にすぐ公開や納品をするのも良いですが、一晩おいてから見返すと細かいミスに気づくこともあるので、余裕がある場合は確認の時間を取っておくのがオススメです。

効果的なアニメーションを制作する3つのコツ

意味のある動きを作る

アニメーションに動きは欠かせませんが、「なんとなく動かす」だけでは視聴者の印象には残りません。動きには意味を持たせることが大切です。

例えば、キャラクターが右から左にスライドしてくるとき、何かを伝えたい流れや方向性があると、自然と見ている側もその意図を感じ取れます。逆に、無意味な動きが多いと、視点が散ってしまい内容が頭に入りにくくなります。

意味のある動きとは、「なぜそのタイミングで動くのか」「なぜその方向なのか」など、動きの背景に意図があること。

初めて作るときは、動かしすぎず、伝えたい部分に絞って動かすことを意識すると、シンプルでも効果的な演出になります。

視線を誘導する構成術

見てもらいたいものを、ちゃんと見てもらえるようにするためには、視線の誘導が欠かせません。どこを最初に見せるか、どの順番で情報を出すかで、伝わり方が大きく変わります。

視線を誘導する方法のひとつが「配置」です。人は基本的に左から右、上から下に視線を動かします。大事な要素を左上に配置したり、動きで順番をつけて表示することで、自然な流れが生まれます。

例えば、背景が静止していて、中央の文字だけがズームしてくると、ほぼ確実にその文字に注目が集まります。また、前後のタイミングでBGMの強弱を変えたり、色の変化を加えるのも有効です。

見せたい順番を意識しながら配置や動きを決めていくことで、伝えたいことがスムーズに伝わる動画になりやすいです。

印象に残るストーリーとテンポ

ストーリー性やテンポ感があると、動画は一気に「最後まで見たくなる内容」になります。単に情報を詰め込むよりも、少しの展開やメリハリがあるだけで印象に残りやすくなるのです。

例えば、冒頭で問いかけを入れて関心を引き、中盤で具体例を出し、最後に解決策やまとめを提示する流れにすると、自然とストーリーが感じられます。実際に商品紹介やチュートリアル動画などでも、この流れがよく使われています。

テンポについては、速すぎても遅すぎても離脱されやすくなります。ゆっくり見せたい場面と、テンポよく切り替える場面を意識して組み合わせると、飽きさせない動画に仕上がります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、「見せ場と休憩」を繰り返すイメージで作ると、自然とリズムが整っていきます。

プロが実践するワンランク上の設計思考

動きと演出には「伝えたい意図」がある

アニメーション動画を作るうえで、動きや演出には必ず「伝えたい意図」が込められているべきです。ただ素材を動かすだけでは、見ている人に内容が届きにくくなってしまいます。

例えば、キャラクターが勢いよく登場する演出には「元気さ」や「インパクト」を伝えたい意図があります。逆に、ゆっくりと現れる演出には「落ち着き」や「真剣な雰囲気」を出す効果があります。このように、動きは感情やメッセージを視覚的に伝えるための表現として使うのが理想です。

どこを強調したいのか、どういう気持ちにさせたいのかを考えるだけで、演出の方向性が自然と決まってきます。「なんとなく動かす」のではなく、「ここでこう動かす意味がある」と自分で説明できる設計を意識すると、動画全体のクオリティもグッと上がります。

伝えたい内容をしっかり決めたうえで、動きや演出を設計していくことが、説得力のある動画につながっていきます。

自己流から一歩抜け出す「構成力」の育て方

「動画の内容がまとまらない」「なんとなくごちゃごちゃしてしまう」、そんな悩みの原因は「構成力」の不足にあることが多いです。構成力とは、動画全体をどんな順番で、どう展開していくかを整理する力のことです。

この力を育てるには、まず「伝えるべきことを3つに絞る」練習から始めるのがオススメです。情報を詰め込みすぎると視聴者が疲れてしまうので、最も伝えたい要素に優先順位をつけてみてください。例えば「問題提起→解決方法→まとめ」の流れにするだけでも、グッと見やすくなります。

このように構成が定まっていれば、映像の長さや動きの付け方も自然に決まりますので、テンプレートを使ってみたり、他の人の動画の構成を分析するのも良いトレーニングになります。

「見やすく、伝わる動画」を作る第一歩として、構成力を意識して育てていきましょう。

アニメーション制作に興味がある方は「粕田屋」をチェック!

粕田屋の特徴と強み

キャラクター制作やアニメーションに興味がある方にとって、粕田屋は非常に学びの多い存在です。私たちはただ作るだけではなく、見る人の心に残る映像づくりを大切にしています。

構成・編集・演出までをワンストップで手がけており、作品には明確な意図とメッセージがあります。単にキャラクターを動かすのではなく、なぜこのカットでこの動きをするのかどうすれば視聴者の印象に残るかといった細部まで緻密に設計しています。これは、独学ではなかなか身につけにくい実践的なノウハウです。

また、チームでの制作体制も粕田屋の強みのひとつです。アイデアを共有しながら磨き上げることで、クオリティの高い映像が生まれます。このプロセスを知ることは、これから動画制作スキルを学ぶ方にも大きな刺激になるでしょう。

アニメーション制作を本気で学びたい方や、副業・仕事として考えている方にとって、粕田屋の考え方や制作スタイルは大きなヒントになるはずです。

アニメーションに興味がある方はInstagramをチェック!

アニメーションを描けるようになってきたけど、「次は何を目指せばいいんだろう?」と感じているなら、ぜひ粕田屋のInstagram(@kasudaya.official)をチェックしてみてください。

粕田屋のアカウントでは、実際の制作事例や、アニメーション制作における考え方、構成の工夫、演出のポイントなどを発信しています。難しい専門用語は極力使わず、初心者の方でも理解しやすい内容を意識して投稿しています。

「動画ってこんな風に作るんだ!」という驚きと発見があるはずです。なにより、プロの現場でどう考え、どう形にしているかを垣間見ることで、自分の目指す方向がクリアになるかもしれません。

アニメーション制作の先にあるステップを考えている方にとって、Instagramの情報はスキルアップのきっかけになります。まずは気軽にフォローして、日々の学びに取り入れてみてください。

この記事に関連する資料をダウンロードすることができます。

株式会社粕田屋のプラン別実績紹介(ライトプラン)資料です。低予算でも品質を落としたいくない方向けにライトプランの実績をご紹介しております。

まとめ

アニメーション動画の制作は、難しそうに感じるかもしれませんが、手順を押さえて少しずつ経験を積めば、誰でもスタートできます。必要なのは、高度な技術よりも「何を伝えたいか」を考える力と、基本的な流れを理解することです。

アニメーションには、人の心を動かす力があります。だからこそ、「とりあえず動かす」のではなく、「なぜこの動きを入れるのか」を考える姿勢が、視聴者に伝わる作品へとつながっていきます。

もし、もっと実践的な技術やプロの視点を学んでみたいと感じたら、粕田屋のInstagramをフォローしてみてください。

この記事の監修者

企画から構成、グラフィック・イラスト制作、アニメーション制作、音楽・アフレコディレクションまでアニメ動画コンテンツ制作を一貫して担当可能なマルチクリエイター。

動画制作チームを組織し、幅広いジャンルのコンテンツ制作をディレクションしている。

関連記事一覧

-

初心者必見!アニメーション制作に役立つフリー素材14選【用途別に紹介】

アニメーション制作に役立つ高品質なフリー素材を、用途別にわかりやすくご紹介します。背景・効果音・エフェクトなど、初心者でもすぐに使える素材を厳選。動画のクオリティを上げたい方におすすめのまとめです。

-

【初心者必見】After Effectsのテキストアニメーションの演出テクニックを紹介!

After Effects初心者向けに、テキストアニメーションの基本操作からプロ仕様に見せる演出のテクニックまでを丁寧に解説します。よくあるつまずきポイントやプリセットに頼らない自然な動きの付け方、印...

-

【初心者向け】アニメーション動画の作り方!プロが教える設計と演出のコツ

アニメーション動画を作ってみたいけれど、何から始めればいいのか分からないと感じていませんか。どんなソフトを使えばいいのか、どのような流れで制作すればいいのか、不安に思う方も多いかもしれません。この記事...

-

動画制作で差がつく採用戦略とは?成功事例とおすすめ制作会社7選

採用活動で他社と差をつけたいなら、動画制作の活用が効果的です。企業の雰囲気や社員の魅力をリアルに伝えることで、共感を生みエントリー率もアップ。この記事では、採用動画のメリットや活用方法、成功事例をもと...

-

【最新版】アニメーションAIとは?活用方法とおすすめツール9選を紹介!

昨今、AI技術は一昔前とは比較にならないほど急成長しており、アニメーション制作にもAIを使った作品ををよく目にすることがあると思います。AIを活用できると従来の作業工数を大幅に削減でき、表現の幅も広げ...