【最新版】ショート動画の収益化方法は?再生数を上げるための編集スキルと戦略を解説

\ 企画・シナリオ構成から一貫してお任せ /

アニメーション制作のご相談はこちらこの記事に関連する資料をダウンロードすることができます。

株式会社粕田屋のプラン別実績紹介(ライトプラン)資料です。低予算でも品質を落としたいくない方向けにライトプランの実績をご紹介しております。

目次

ショート動画の収益化の仕組みと相場を解説

ショート動画で収益が出る3つの仕組み

ショート動画で収益を得る方法は主に3つあります。それぞれ仕組みが異なるため、理解しておくことで戦略的な運用が可能になります。

【1】YouTubeパートナープログラム(YPP)

YouTubeパートナープログラム(YPP)は、再生数やチャンネル登録者数など、一定の条件を満たすと、広告収益を得られるようになります。特にショート動画の場合、ショート専用の広告収益分配制度が導入されており、通常の広告とは別の方式で収益が発生します。

【2】企業案件やタイアップ

企業案件やタイアップはインフルエンサーとして一定のフォロワーや影響力を持っていれば、企業から商品紹介やプロモーションの依頼が来るケースがあります。これは単発で大きな金額が動くこともあるため、ファン層との信頼関係がカギになります。

【3】収益化されたプラットフォーム外での活用

収益化されたプラットフォーム外での活用は、例えば、自分の商品やサービス、オンライン講座などを紹介する導線としてショート動画を活用することで、間接的に収益を生み出すことも可能です。

このように、ショート動画の収益源は広告だけではありません。複数の方法を組み合わせることで、より安定した収益につなげることができます。

再生数別の収益目安(10万〜1000万回)

ショート動画の再生数がどれだけ伸びても、必ずしも高収益につながるとは限りません。収益額は再生数以外にも、視聴者の国や広告の単価、エンゲージメント率などの要素で大きく左右されます。ただし、あくまで目安としての相場感は存在します。

おおよその目安として、10万再生で数百円〜1,000円前後、100万再生で数千円〜1万円前後、1000万再生でようやく数万円〜10万円超といったラインが一般的です。これはYouTubeショートに限った話で、通常の動画広告よりも単価が低めであることが理由です。

再生数に対する収益が思ったよりも少なく感じるかもしれませんが、これが現実です。そのため、収益を最大化するには、再生数だけでなく他の収益源と掛け合わせる発想が求められます。

YouTubeショートと他媒体の収益性を比較

ショート動画を投稿できるプラットフォームはいくつかありますが、収益性には大きな違いがあります。中でも代表的なのがYouTubeショート、TikTok、Instagramリールの3つです。

Youtubeショート

YouTubeショートは広告収益を直接得られる仕組みがあり、一定の基準を満たせば継続的な収益化が可能です。ただし、通常の動画と比べて1再生あたりの単価が低く、再生数の割に稼ぎにくいのが実情です。

TikTok

TikTokは、広告収益の代わりに「クリエイター基金」や「投げ銭」によって収益を得るスタイルが中心です。これも登録制で、再生数やフォロワー数の条件があり、報酬は不透明な部分も多くあります。

Instagramリール

Instagramリールは、現時点では広告収益化の対象が限定的で、日本国内ではあまり実用的とはいえません。ただし、フォロワーを増やして企業案件を獲得するという間接的な稼ぎ方は可能です。

このように比較すると、YouTubeショートは安定した広告モデルがある点で魅力的ですが、単価の低さと競争の激しさを理解した上で運用する必要があります。用途や目的によって、複数のプラットフォームを使い分けるのが理想です。

ショート動画で収益化を目指す人が抱える悩みとは?

再生数が伸びても、収益が思ったより少ない

ショート動画である程度の再生数を獲得しても、「思ったより稼げていない…」と感じる人は多いです。

これは、ショート動画と通常の長尺動画では収益構造が異なるためです。

ショート動画はスキップされることが多く、広告が表示されるチャンスも少ない仕組みです。広告単価も低く設定されている傾向があるため、100万回再生されても、長尺動画に比べて収益はかなり控えめになります。

例えば、通常のYouTube動画なら10万回再生で1〜2万円程度になることもありますが、ショート動画の場合、同じ再生数でも数百円〜数千円に留まることが珍しくありません。

特に「YouTubeショート広告収益分配プログラム」は、再生数だけでなく、チャンネル登録者数や視聴維持率など、さまざまな要素に左右されるため、「再生数=収益」にはならない点に注意が必要です。

期待とのギャップを埋めるためには、収益目的だけでなく、ブランディングや他サービスへの誘導など、ショート動画の役割を複合的に考えることが重要です。

YouTubeショートの収益化条件が分かりにくい

YouTubeショートで収益化を目指す際、最初につまずきやすいのが「そもそも何を満たせば収益化できるのか分からない」という点です。

収益化には、YouTubeパートナープログラム(YPP)への参加が必要です。ただし、通常の動画とショート動画では収益化の条件が異なります。具体的には、以下の2つのどちらかを満たす必要があります。

- 過去12か月間で通常の動画の総再生時間が4,000時間以上、かつ登録者数が1,000人以上

- または、過去90日間でショート動画の総再生回数が1,000万回以上、かつ登録者数が1,000人以上

どちらもなかなかハードルは高く、特に後者の「ショート動画で1,000万再生」という条件は、初めて投稿する人にとって現実味が薄く感じられることも多いです。

また、収益化に成功したとしても、収益の内訳や分配方法が一般的にあまり明確に公開されておらず、不透明感が残ります。不安を解消するには、YouTube公式ヘルプページを定期的にチェックし、アップデート情報を確認する習慣をつけると安心です。

収益アップのために必要なスキルと戦略

再生数を伸ばすための動画編集スキル

ショート動画で多くの再生数を狙うなら、動画編集のクオリティは絶対に外せません。スマホ1台で気軽に作れる時代だからこそ、「しっかり編集された動画」は視聴者の目に留まりやすくなります。

重要なのは、最初の1〜3秒で惹きつける構成です。サムネイルの代わりとなる冒頭シーンで、「この動画を見たい」と思わせる演出があるかどうかで離脱率は大きく変わります。

文字や効果音、BGMの入れ方ひとつでも印象が変わるため、テンポやリズム感を意識した編集が重要です。例えば、視覚的に印象を残すためには、アニメーションやトランジション効果を効果的に取り入れるのが効果的です。

特に、流行のフォントや色使いを押さえたテロップ演出は、視聴者の集中を保つうえでも有効です。

編集が雑だったり、音と映像がズレていたりすると、それだけで離脱される原因になります。逆に、しっかりとした編集スキルを身につけることで、同じ内容でも数倍のパフォーマンスが期待できます。

編集の腕を磨けば、再生数が伸びるだけでなく、視聴者のファン化にもつながります。

成功しているショート動画の共通点

バズっているショート動画には、ある共通点があります。それは「自作編集で、丁寧に仕上げられている」という点です。

AI生成ツールは便利で時間短縮になりますが、どこかテンプレ感が出てしまいがちです。多くの人が似たような動画を作るため、目新しさがなく、視聴者の興味を引きにくいという弱点があります。

一方で、自作編集されたショート動画には、作り手のこだわりや個性がにじみ出ます。例えば、クリエイター独自の語り口、エフェクトの使い方、ちょっとした笑いの間など、細かい部分にオリジナリティが出るため、ファンがつきやすくなるのです。

また、自作動画は編集の柔軟性が高いため、トレンドに合わせた内容や構成も自在に変更できます。視聴者の反応に応じて試行錯誤できるのも、自作ならではの強みです。

もちろん時間はかかりますが、だからこそ差が出ます。「伸びている動画ほど、ちゃんと作っている」。これは確かな事実です。長期的に成果を出したいなら、AI任せにせず、自分の手で作り込むことが何よりの近道です。

再生数が伸びないときの改善策

動画編集スキルを磨く

ショート動画で注目を集めたいなら、アニメーションを取り入れた編集スキルはかなりの武器になります。パッと目を引く動きがあるだけで、スクロールを止めさせられるからです。

例えば、テロップがただ出るだけではなく、ポンッと弾けるように表示されたり、手書き風の線が動きながら画面に登場したりすると、それだけで「おっ」と目に留まります。人は動きに反応しやすいので、こうしたアニメーションの演出があるだけで、動画の印象はガラッと変わります。

さらに、アニメーションには情報を短時間で伝える力もあります。テロップの装飾にちょっとした動きを加えるだけで、伝えたいことが強調され、記憶にも残りやすくなるのです。

アニメーションを取り入れると聞くと「難しそう」と感じるかもしれませんが、最近ではテンプレートや無料ツールも充実しています。まずはCanvaやCapCutといった初心者向けツールから始めて、さらにクオリティを上げたいなら、After Effectsなどの本格的な編集ソフトを学ぶのもおすすめです。プロが使うツールを少しずつ扱えるようになると、表現の幅は一気に広がります。

「編集うまいな」と思われる動画は、自然と再生されやすくなります。アニメーション編集はその近道です。

生成AIに頼りすぎない

ショート動画を量産するには、生成AIはとても便利な存在です。ただし、頼りすぎると没個性な動画ができあがってしまうことがあります。

AIが作る動画はスムーズで整っていますが、裏を返せば「どこかで見たことあるような仕上がり」になりがちです。視聴者にとって新鮮さがなく、印象に残らない可能性が高いのです。

また、細かいニュアンスや「間」の演出は、やはり人間のセンスが活きる部分です。例えば、ギャグのタイミング、表情の切り替え、ちょっとした余白の見せ方など、感覚的な要素はAIでは完全に再現できません。

もちろんAIは補助的に使えばとても強力です。ネタ出しや構成案の整理には役立ちます。ただ、動画の顔となる編集部分は、人の手でしっかりと仕上げることが大切です。人の温度が感じられる動画の方が、ファンを生みやすいのは間違いありません。

プロの制作会社に依頼する

「自分で編集する時間がない」「クオリティの高い動画をすぐに使いたい」と感じているなら、思いきってプロの制作会社に依頼するのも選択肢です。

プロの手が入ると、動画の印象はガラッと変わります。冒頭の惹きつけ方、テンポ感、アニメーションの使い方など、すべてが計算されているため、視聴維持率も自然と上がっていきます。

また、プロはターゲットに刺さる構成や演出も熟知しています。自分だけでは思いつかないような編集アイデアや、トレンドを取り入れた仕上がりを提案してもらえるのも大きなメリットです。

注意点としては、費用がかかる点や、自分の思い描いたイメージと違う仕上がりになることもあること。ただ、それを踏まえても「最短で結果を出したい」「ブランディングを重視したい」という方にとっては、十分価値のある選択と言えるでしょう。

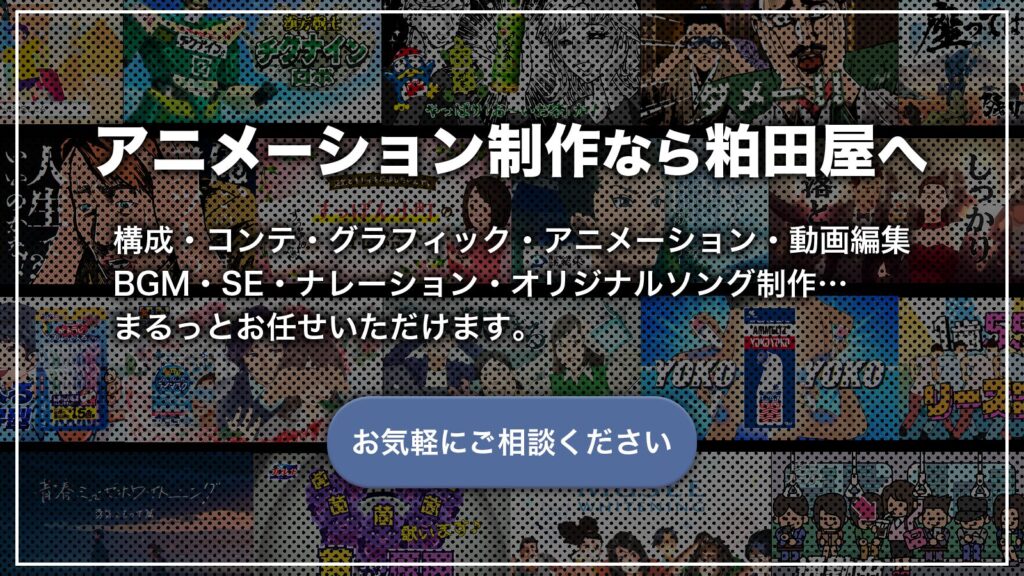

ショート動画制作を依頼するなら粕田屋

粕田屋の動画制作の特徴と強み

粕田屋の動画制作サービスは、さまざまな業種や用途に対応できる柔軟なサービス提供と、クオリティの高い仕上がりが強みです。

プロモーション動画、教育コンテンツ、商品紹介、企業ブランディングなど、多彩なニーズに応えるための制作体制が整っており、クライアントの要望を最大限に引き出します。

企画から編集、アニメーション導入まで、全工程を一貫してサポートするため、クライアントは安心してすべてを任せられます。

クライアントのビジョンやブランドイメージをしっかりと理解し、目的に沿った動画を制作する経験豊富なクリエイターチームが、視聴者に響くデザインや演出をカスタマイズし、記憶に残る魅力的な動画をご提供します。

粕田屋へ制作を依頼するメリット

粕田屋に動画制作を依頼することで、短期間でプロフェッショナルな品質の動画をスムーズに仕上げることができます。

クライアントのビジョンやブランドイメージに忠実な動画を制作するため、視聴者に強い印象を与えると同時に、認知度向上や売上促進にもつながる効果が期待できます。

商品やサービスの魅力を的確に伝えることで、企業価値を高めるサポートも行います。

粕田屋は単なる映像制作だけでなく、プロモーションや教育用コンテンツ、社内トレーニングやプレゼンテーションなど、多様なジャンルに対応可能です。

これまでに多くのプロジェクトを成功させてきた実績があり、クオリティの高さと対応力により、顧客満足度の高いサービスを提供しています。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

この記事に関連する資料をダウンロードすることができます。

株式会社粕田屋のプラン別実績紹介(ライトプラン)資料です。低予算でも品質を落としたいくない方向けにライトプランの実績をご紹介しております。

まとめ

ショート動画での収益化は、一見シンプルに思えるかもしれませんが、実は深く理解すべきポイントがいくつもあります。ただ再生回数を伸ばすだけでは十分な収益にはつながらず、「どのように作るか」「どんな視聴体験を届けるか」が大きな鍵になります。

とくに、アニメーションを取り入れた表現や、自作編集ならではの独自性は、視聴者の記憶に残る要素として重要です。逆に、生成AIなどに頼りすぎると、どうしても似たような仕上がりになり、埋もれやすくなるリスクがあります。

これからのショート動画市場では、「短くても中身が濃い」「工夫と意図のある映像」が求められます。再生されることだけを目指すのではなく、どうしたら“選ばれる動画”になるのか。収益は、その答えにたどり着いた人のもとに自然と集まっていきます。

あなたの動画も、視点と工夫次第で大きく化けるかもしれません。今後の制作に、小さなヒントをひとつでも活かしてみてください。それが、大きな一歩につながります。

- 収益

この記事の監修者

企画から構成、グラフィック・イラスト制作、アニメーション制作、音楽・アフレコディレクションまでアニメ動画コンテンツ制作を一貫して担当可能なマルチクリエイター。

動画制作チームを組織し、幅広いジャンルのコンテンツ制作をディレクションしている。

関連記事一覧

-

【最新版】ショート動画の収益化方法は?再生数を上げるための編集スキルと戦略を解説

近年、需要が伸びているショート動画ですが、どの程度の収益が見込めるのか、どのように活用すれば失敗しないのかなど、曖昧な方も多いのではないでしょうか。本記事ではショート動画の収益化の条件や、収益化アップ...

-

【最新版】YouTubeショート動画の作成と投稿の方法を解説!効果的な運用方法とは?

YouTubeショート動画は、世界的に大流行している縦長の短い動画コンテンツです。ショート動画を上手く活用することで、大幅に登録者やフォロワーを増やす方も徐々に増えてきています。この記事では、YouT...

-

【最新版】YouTubeショート動画にサムネイルを設定する方法や注意点を解説!

YouTubeショート動画のサムネイル設定は、視聴者の目を引き、再生回数を効果的に増やすために非常に重要です。本記事では、PCでは設定できない理由から、スマートフォンでの具体的な設定方法、そしてサムネ...

-

ショート動画のサイズで失敗しない!最適なサイズと編集方法を解説

ショート動画で画面が切れてしまったり、適切なサイズがわからないとお悩みの方も多いのでは無いでしょうか?こちらの記事ではショート動画のサイズ設定や編集方法、よくあるトラブルの対処法などをご紹介します。適...

-

【2025年版】初心者必見!TikTok動画作り方とおすすめ編集アプリ5選

TikTok動画を作りたい初心者のために、基本操作からおすすめの編集アプリ5選まで詳しく解説します。視聴者にアピールする効果的な編集テクニックも学べるので、誰でも簡単に魅力的なTikTok動画を作成で...